刘俊新:新形势下如何创新村镇污水治理体系

日前,“第14届中国农村和小城镇水环境治理论坛”在宁夏银川举办(聚焦城乡融合发展水环境治理,第14届村镇水环境治理论坛于银川盛大开幕)。中国科学院生态环境研究中心研究员、ANSO环境科技产业联盟(村镇)理事长刘俊新于会上作题为“新形势下如何创新村镇污水治理体系”的演讲。

刘俊新,中国科学院生态环境研究中心研究员、ANSO环境科技产业联盟(村镇)理事长 当前,我国正处于城乡融合与生态文明建设的关键时期,村镇污水治理作为美丽乡村建设的重要内容,面临着前所未有的机遇与挑战。

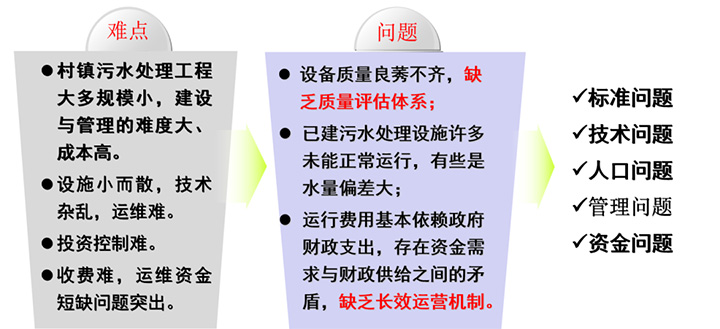

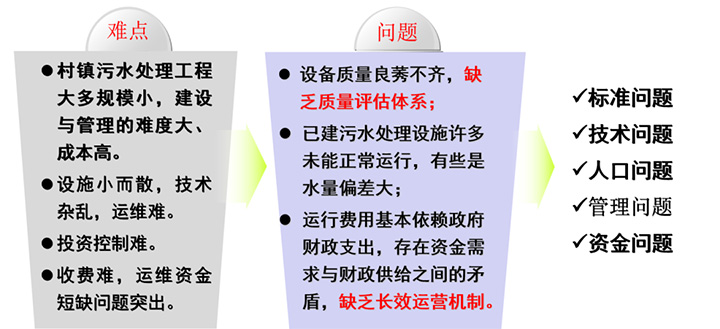

现状与问题 截至2024年末,我国乡村常住人口约4.65亿,占总人口的33%。村镇污水处理虽取得一定成效,但整体水平仍偏低。2023年,建制镇污水处理率为67.71%,乡污水处理率仅为33.37%。尽管2024年农村生活污水处理率提升至45%以上,但与城市相比仍有较大差距。此外,治理模式单一、运维成本高、技术适应性不足等问题依然突出。 新形势下的挑战与要求 近年来,国家政策对村镇污水治理提出更高要求。2025年初,《美丽乡村建设实施方案》明确提出“基本消除较大面积农村劣V类水体”。同年,《美丽河湖保护与建设行动方案(2025-2027年)》设定了2027年农村生活污水治理率达到60%以上的目标。此外,党的二十大三中全会强调“城乡融合发展”,推动基础设施共建共享,污水治理也需融入这一进程。 在技术层面,污水资源化与低碳化成为新方向。国家多部委联合发布文件,推动污水资源化利用与减污降碳协同增效。同时,新污染物风险控制也被提上日程,要求加强对村镇污水中新型污染物的监测与评估。

创新村镇污水治理体系的路径 面对新形势,我们必须转变传统治理理念,构建以“资源化、低碳化、智能化”为核心的创新治理体系。 1 构建多元治理模式 根据不同地区的自然条件、人口分布和经济水平,因地制宜选择治理模式。对于分散村落,推广“分散处理、就地回用”模式,降低管网建设成本;对于条件较好的地区,发展集中处理与资源化利用相结合的模式。 2 推动技术创新与应用 以资源化为目标,开发简单易行、低成本的分散处理技术,如人工湿地、土壤渗滤等。以高标准排放为目标,发展高效低耗的集成工艺,并结合AI技术实现无人值守与智能调控。同时,充分利用太阳能、风能等可再生能源,降低处理过程中的碳排放。 3 完善运维与管理机制 当前,高运维费用是制约村镇污水治理的痛点。应推动从“巡检制”向“保修制”转变,探索“用户自运维+专业支持”的模式,降低长期运营成本。同时,建立城乡统一的运维标准与监管体系,提升治理效率与可持续性。 4 强化风险防控与资源利用 加强对新污染物的识别与控制,开展村镇污水环境风险评估。推动污水资源化利用,将处理后的水用于农业灌溉、景观补水等,既缓解水资源短缺,也降低处理成本,实现“治污”与“用水”的协同。 结语 新形势下的村镇污水治理,不仅是环境问题,更是发展问题。我们应以政策为导向,以技术为支撑,以机制为保障,构建“因地制宜、绿色低碳、智慧高效”的治理新体系。通过系统创新,推动村镇污水治理从“达标排放”向“资源循环”转变,为实现美丽乡村与美丽中国建设目标贡献力量。 |